唐代玉器刻工精细,细线条多。特别在唐代带板上的人物,通身饰以短而密集的阴线。在动物的脚部、尾部也刻出很多的细线条,带板上采用减地法,即池面隐起做工,刻线带有绘画性。

宋元时代玉器,由于受不同民族文化的影响,所以在玉器上也反映出民族和地方特色。南方刻工细腻工整,北方刻工刚劲有力。但整体来说,雕刻的线条总感细弱。兽件的身上一般有上下对穿孔,且孔洞以方形为多,人物脸部的五官往往处于同一平面,且“八字眉”服饰上有浅细的“米字型”刻划。到元代刻工一般粗犷有力,器表面往往留有钻痕和铊痕,还有险刀现象出现,抛光不甚讲究。

明代玉器有了新飞跃,以扬州、苏州为中心,琢玉业开始大发展。刀工粗壮,浑厚有力,生动活泼,写生味浓厚,出现了浮雕、镂空做工,还有双层,甚至三层的镂雕。器物表面玻璃光泽强烈,大件器物的表面也往往留有钻痕和铊痕。

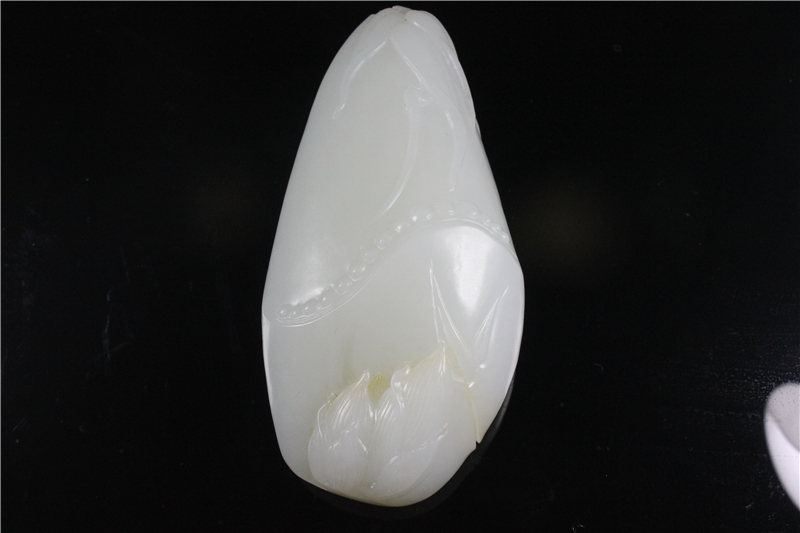

和田玉雕刻大师表示清朝玉器特别是乾隆时期,玉器工艺迅猛发展,是我国治玉史上空前繁荣时期。这时期玉器精雕细琢,形象逼真,大量巧作作品问世,刻划线条精细,磨光平滑,立体感强,花果的枝叶脉络雕刻明显,栩栩如生。镂空、半浮雕、浮雕三种雕法盛行。其中以半浮雕和浮雕为主。嘉庆以后的玉器,其雕工慢慢趋向粗糙失真和呆滞。